戚家山街道位于宁波市北仑区西北隅,戚家山因民族英雄戚继光在此地抗击倭寇而得名。

辖区所在地东与新碶街道接壤,南和西连小港街道,北接甬江和金塘港。2006年11月,经宁波市人民政府批准,设立戚家山街道,2007年3月16日正式挂牌成立。

戚家山街道是全国最早的14个沿海开发开放区域之一。经过创业者23年的奋力拼搏,现已拥有来自美、日、德、法、韩、香港、台湾等10多个国家(地区)的外商投资企业200多家。

一一戚家山街道人文历史底蕴深厚。历代在此地屯兵设戍,为浙江海防要地。人民群众中广泛传诵着戚家山子弟抗倭、抗英、抗法、抗日斗争的英雄事迹,至今还留下金鸡山总指挥台、戚家山营垒、抗英、抗法、抗日炮台等历史遗迹。

海疆枕戈壮,山堑铁骨雄。镇海口雄关险要,明代以来,先后历经抗倭、抗英、抗法、抗日等 战争,抵御外侮可歌可泣。

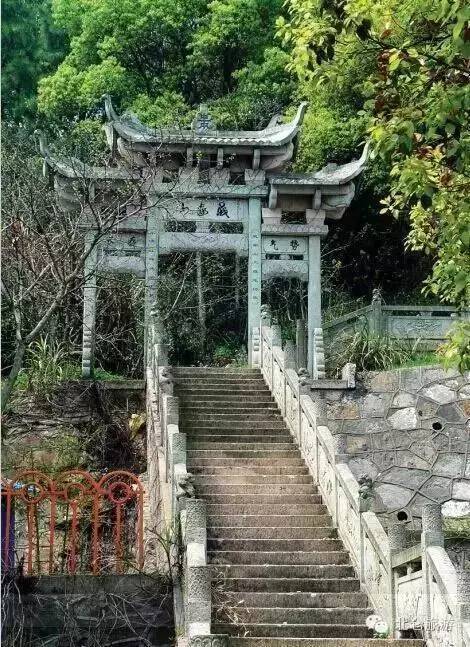

▲戚家山营垒(位于戚家山山顶)

戚家山又名七盘山、七家山,是这里七座山头上最后的一座山,历来为军事要地。相传明朝戚继光等抗倭将领曾扎营于此。浙江提督欧阳利见为抵御法军入侵,鼓励将士在作战时象戚继光戚家军一样英勇善战,把“七家山”改为“戚家山”。

▲戚家山营垒(实拍)

清光绪七年(1881年),总镇杨春和建营垒。该营垒平面呈椭圆形,用块石垒成,可容兵3000余人,是二线清兵大本营。1940年7月21日,国民党军队与日本侵略军在此展开激烈白刃战后,日军开始仓惶败退。现戚家山营垒中间营房已荡然无存,四周墙体仍保留着原来的轮廓。

▲金鸡山瞭台(位于金鸡山山顶)

金鸡山隔江与招宝山对峙,称“天设雄关”。明朝筑有炮台,都督俞大猷曾勒“江海朝宗”四大字于山上,清道光二十一年(1841年),狼山镇总兵谢朝恩与英军在此决战。金鸡山瞭台建于清光绪十年(1884年),为中法战争镇海战役作战指挥中心。当时建有营房,现仅存瞭台。光绪十一年正月(1885年3月),浙江提督欧阳利见亲临山巅,指挥战斗,取得三战三捷。整个瞭台用条石垒筑,断面为梯形。

台上原设有旗杆,“日悬旗、夜架灯”,系指挥联络用。瞭台东北侧有欧阳利见亲书“督师御敌处”石碑一方,西北侧有保护军门遗迹碑一方。

▲靖远炮台(位于金鸡山东麓沙湾头)

建于清光绪六年(1880年)。三合土夯筑,平面呈凹字形,原设炮洞五孔,营房五间,各炮室间有隔墙。光绪十年(1884年),置阿姆司脱郎80磅前膛炮4门,瓦瓦司80磅后膛炮1门。为当时镇海口建制最大的炮台,在中法战争中发挥了重要作用。目前,五间营房和各炮室间隔墙已全部被毁,台内部破坏严重,但炮台外部轮廓还比较完整。

▲镇远炮台(位于开发区四号桥西南侧)

一一建于清光绪六年(1880年)。三合土夯筑,平面呈凹字形。原设炮洞五孔,营房十一间。光绪十年(1884年)置瓦瓦司80磅前膛炮1门,瓦瓦司46磅前膛炮2门,英国土炮2门,后增克虏伯12公分口径后膛炮2门,17公分口径后膛炮1门。目前,炮台壁大部分已倒塌,西北侧二间三合土营房还比较完整。

▲平远炮台(位于金鸡山东北麓山腰)

一一建于清光绪十三年(1887年)。三合土夯筑,平面呈曲尺形,曾置克虏伯21公分口径后膛炮一尊。1936年撤平远炮台,将大炮移至钳口门镇远新炮台。现仅存一堵三合土残墙。

▲宏远炮台(位于笠山东北麓)

建于清光绪十三年(1887年)。三合土夯筑,炮台墙体采用双层防御结构,曾置克虏伯24公分口径后膛炮一尊,是当时镇海口炮台之“王”。1936年,在宏远炮台内建二座大型的钢筋混凝土炮台,保留了二尊24公分口径后膛炮,增加一尊17公分口径后膛炮。现尚存三合土残垣断墙和一座钢筋混凝土炮台。

一一1940年7月17日至21日,戚家山还曾经发生了一场被誉为“浙东台儿庄战役”的“七一七”战役,这场战役中,上千日军采用海、陆、空立体战术进犯宁波镇海口,中国军队奋起反击,与日军血战五天五夜击退来敌,取得了抗战时期中国军队登陆海防战中的首次胜利。